本記事では修理・雨漏りなどの屋根のリフォームに関わる訪問販売を利用し、業者とのトラブルで対応方法で悩んでいる方向けに、屋根修理詐欺のトラブルの事例から対応方法を独自の目線でわかりやすく解説しています。 また記事を最後まで読んでおくことで、今後万が一屋根修理詐欺に遭遇した際に失敗しない為の基本知識を身に着けておくことが出来ます。

屋根修理詐欺の報告事例

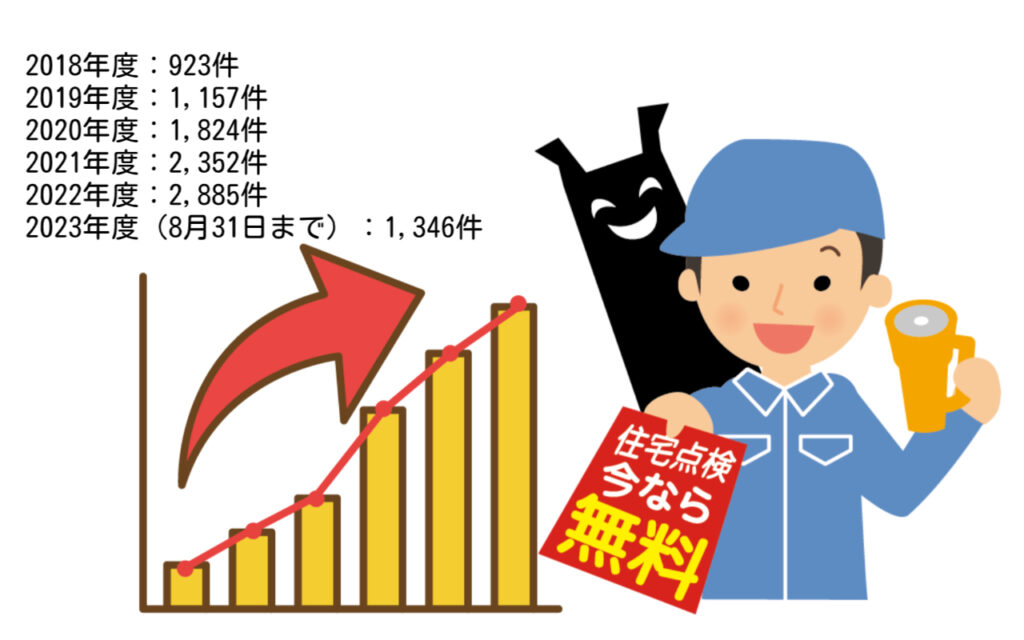

年間3000件に迫る屋根修理に関するトラブルが寄せられる消費生活センターには以下の様な相談事例が報告されています。

①「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。 ②実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。 ③屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。 ④「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。 ⑤ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。 事例の出典:国民生活センター

勧誘トークの特徴

訪問・点検のきっかけとなるトーク 「近所で工事している」「屋根瓦がずれているのが見えた」といった言葉で消費者の家を訪問し、点検の必要性を主張します。 消費者の不安をあおるトーク 架空の問題や欠陥を指摘し、緊急性を訴えて不安を煽ります。 消費者の負担が軽くなると思わせるトーク 高額な工事の必要性を主張し、負担が軽減されると思わせる言葉で契約を促します。 次々に違う工事やサービスを勧誘するトーク 契約後も追加工事やサービスを勧め、費用を増やすことで利益を得ようとします。 これらの特徴を把握し、悪徳業者からの勧誘に警戒することが重要です。消費者は冷静に対処し、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

注意!点検商法を使った屋根修理詐欺が激増中

まず俗に言う「屋根修理詐欺」とは簡単に言うと、「突然訪問してきた業者により実際には必要の無い修理を無理やり契約させる行為」を指します。消費者が事業者を電話やネットで手配し、高額請求(いわゆるぼったくり被害)などのトラブルも多数報告されていますが、詐欺の手法の大多数は点検商法とされています。今回は点検商法が具体的にどの様なものかを詳しく解説していきましょう。

出典:国民生活センター

点検商法とは?

「屋根修理の点検商法」とは、悪徳業者が消費者に対して屋根修理の必要性を装い、実際には必要のない修理や高額な料金を請求する手法のことです。一般的には、以下のような手法が用いられます。 不当な点検・診断 悪徳業者は、消費者の家に訪問し、無料点検や診断を行うと称して、屋根の状態を調べると言います。しかし、実際には専門的な知識や技術を持たない者が簡単な視覚点検のみを行い、必要のない修理や交換を勧めることがあります。 架空の修理必要性の主張 悪徳業者は、架空の問題や欠陥を指摘し、緊急性を訴えて高額な修理を勧めます。その際には、被害が広がる可能性や安全面のリスクを強調し、不安を煽ることもあります。 高額な見積もり 修理の必要性を主張した後、悪徳業者は高額な見積もりを提示します。この金額は実際の修理費用よりもはるかに高く設定されている場合があります。 強引な契約締結 消費者に対して即座に契約を結ぶよう圧力をかけたり、迅速な決断を求めることで、消費者が思慮深く検討する時間を与えずに契約を結ばせます。 これらの手法は、消費者を騙して不当な利益を得ることを目的としています。 消費者は、このような点検商法に注意し、信頼できる業者を選ぶようにする必要があります。また、不審な業者や営業手法に遭遇した場合は、警察や消費者センターに相談することも大切です。

消費者センターでの相談が5年間で約3倍

近年、全国の消費生活センターに寄せられる「屋根工事の点検商法」に関する相談が増加しています。この手法は、悪徳業者が消費者の家に突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」といった言葉で点検を行い、不安を煽って高額な工事の契約を勧めるものです。 2022年度の相談件数は過去5年で最も多く、2018年度の約3倍に達しています。また、契約当事者の8割超が60歳以上であり、高齢者にとって特に注意が必要なトラブルとして浮上しています。悪質な業者は消費者に近づき、巧妙なトークで望まない工事を契約させています。

屋根修理の補助金詐欺について

点検商法の他に被害が多く報告されているのが屋根修理の補助金詐欺と呼ばれるものです。一般的に次のような手口で行われます。

屋根修理補助金詐欺の手口

補助金の存在を偽って勧誘 詐欺業者は、補助金があると偽って家庭を訪問し、屋根修理やリフォームの需要を喚起します。実際には補助金は存在せず、高額な料金を請求することで被害を受けます。 偽の申請手続き 詐欺業者は、実際に補助金が存在する場合でも、不正な手続きや書類を用いて補助金を申請し、その一部を自身の利益に転用します。また、申請手続きに関する高額な手数料を請求することもあります。 低品質な工事と高額請求 補助金詐欺業者は、実際に工事を行っても低品質な材料や技術で行い、その代わりに高額な請求を行います。また、補助金の名目で料金を引き上げることもあります。 被害として報告される事例には、次のようなものがあります: 補助金の存在を信じて高額な契約を結んでしまい、その後補助金がないことが判明した。 不正な手続きや書類に署名し、補助金詐欺の共犯となってしまった。 低品質な工事が行われ、追加料金を請求されたり、修理や再工事を余儀なくされた。 このような被害を避けるためには、補助金に関する情報を確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。また、口コミや評判を調べ、契約前にしっかりと契約内容を確認することも必要です。

屋根修理の補助金は全て詐欺?

結論を言えば屋根修理に使える補助金は存在します。しかし注意しなければならないの自治体や政府が特定の屋根修理やリフォーム工事に対して補助金を提供することがありますが、その対象や条件は地域や制度によって異なり必ず補助金を受け取ることが出来る訳ではありません。 補助金を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。例えば、屋根の老朽化や耐震性の向上など、特定の目的に合致する工事であることが求められることがあります。また、補助金の申請手続きや条件を厳密に遵守する必要があります。 しかし、補助金をうたって高額な契約を強引に結ばせる悪徳業者も存在します。そのような業者は、実際に補助金が存在しない、もしくは消費者の場合は補助金の適用外があきらかにもかかわらず、その名目で高額な料金を請求したり、不正な手続きを行ったりすることがあります。被害を避けるためには、補助金に関する情報を正確に把握し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

屋根修理の保険金詐欺について

火災保険を謳った屋根修理詐欺

さらに火災保険を使えると偽った詐欺行為も存在します。火災保険で屋根の修理が可能な場合もありますが、保険の契約内容によって適用の条件が制限されている事が一般的でありなんでも使えるという訳ではありません。にも関わらず悪徳業者が火災保険を名目にして消費者をだまし、高額なリフォーム工事を契約させる手口が報告されています。以下はそのような詐欺の一例です。 保険金詐欺 悪徳業者が火災保険を使えると主張し、実際には保険金を受け取れないか、受け取ることができるものの本来の修理費用よりも高額な請求を行うことがあります。これにより、消費者は本来の修理費用以上の料金を支払うことになります。 偽造や虚偽の請求: 悪徳業者が消費者に火災保険の請求を行い、実際の被害状況や修理内容を偽造したり誇張したりすることがあります。これにより、火災保険会社が保険金を支払う可能性が生じますが、その保険金は不正に得られるものです。 保険金を前金として受け取る: 悪徳業者が火災保険の支払いを前金として受け取るように消費者に求め、その後工事を放置したり品質の低い工事を行ったりすることがあります。結果として、消費者は保険金を支払ったにもかかわらず、適切な修理やサービスを受けることができません。 これらの詐欺行為を防ぐためには、信頼できる業者を選ぶことや、火災保険の内容や条件をよく理解し、保険金の請求に関しては慎重に対応することが重要です。また、火災保険会社に直接確認を取るなどして、不審な点や疑いがある場合は速やかに対処することが必要です。

火災保険が適用される一般的な事例

火災保険は、建物やその中の財産が火災によって損害を受けた場合に適用されます。具体的には、以下のような場合に火災保険が適用されることが一般的です。 火災: 建物や財産が火災によって直接的な損害を受けた場合。 落雷や爆発: 落雷や爆発などの自然災害や事故によって生じた火災による損害。 煙や灰の影響: 火災によって発生した煙や灰によって建物や財産が損傷を受けた場合。 消火活動による損害: 消火活動によって建物や財産が損傷を受けた場合。ただし、この場合は火災保険が支払われることがありますが、一部の保険契約では特定の条件が適用されることがあります。 火災保険は火災に関連する損害に対してだけでなく、上記のようなさまざまな要因によって生じた損害にも適用されることがありますが、具体的な適用条件や補償内容は契約によって異なります。したがって、火災保険の契約書や保険会社の規定をよく確認することが重要です。 リンク 日本損害保険協会:住宅の修理などに関するトラブルにご注意 に関する注意喚起

万が一被害にあった場合の対策

被害にあったかなと感じた場合は、以下のようなステップで対策を進めることが効果的です。 冷静に対応する 悪徳業者の勧誘に遭遇した際は、冷静に対応しパニックに陥らないようにしましょう。急かされたり、不安をあおられたりしても、身内や家族と相談するので待って欲しいと話まずその場で決めてしまわない様に落ち着いて判断することが重要です。 契約をキャンセルする それでも不安を煽られて契約した場合は、できる限り早く契約をキャンセルすることを検討しましょう。特定の期間内であれば、クーリングオフ制度を利用することも可能です。 消費者センター等への相談 被害にあった場合は、地域の消費者生活センターや消費者センター、または消費者相談窓口に相談してください。専門の相談員がアドバイスを提供し、適切な対応を支援してくれます。 警察への相談 悪徳業者の行為が詐欺や不正行為に該当する場合は、警察に相談し被害届を提出しましょう。警察の捜査が入ることで、業者の不正行為が明るみに出ることもあります。 消費者機構日本への相談 消費者機構日本(COJ)に相談することもできます。COJは消費者向けの情報提供や相談窓口の運営、消費者教育の普及などを通じて消費者の権利意識を高め、トラブル解決の支援を行っています。COJのサービスは基本的に無料で提供されていますが、具体的なトラブル解決のためには、場合によっては専門家や弁護士の協力が必要となり、その際には費用が発生する場合もあります。 専門家のアドバイスを受ける 必要に応じて、弁護士や消費者問題に詳しいコンサルタントなどの専門家のアドバイスを受けることも有効です。法的なアドバイスや解決策を提供してくれます。 これらのステップを踏みながら、悪徳業者とのトラブルに対処し、被害を最小限に抑えることが大切です。

屋根修理詐欺業者の行政処分

消費者センターを通じた被害の報告・相談は同じ様な被害者を増やさないためにも非常に重要です。悪質な業者は地域や商品を替えて情報弱者を狙います。下記に最近行政処分が行われた事例を紹介します。 屋根修理工事を行う訪問販売業者及び代表取締役等に対する行政処分について こちらは埼玉県による対象処分の公表ページになります。少し長く・内容も専門的なのでわかりやすく以下に解説を行います。悪徳業者のより詳細な手口を学ぶことが出来るのでスキップせずにお読みください。

違反行為の内容

契約書面記載不備 ・事業者は契約書に消費者の権利や解除条件に関する重要な情報を十分に記載せず、特に申込みの撤回や解除に関する情報が不足していた。 ・消費者には、契約内容を十分に理解し、自己の権利や責任を認識する機会が与えられなかった可能性がある。 不実告知(解除関連) ・事業者は消費者に対し、実際には解除可能な契約であるにもかかわらず、クーリング・オフが不可能であるかのような誤った情報を提供した。 ・これにより、消費者は正当な権利を行使することができず、事業者の不正な利益を促進する結果となった可能性がある。 不実告知(締結必要性) ・事業者は消費者の屋根の不具合を誇張し、不要な修理を勧めることで、消費者に不必要な支出を強制することを試みた。 ・実際には、屋根に重大な問題がないにもかかわらず、事業者は緊急の修理が必要であるかのように誤った情報を提供した。 威迫困惑 ・事業者は消費者に対して、大声で威圧し、不当な要求を押し付けることで、消費者を困惑させた。 ・さらに、消費者が正当な権利を主張すると、事業者は強い口調で反論し、消費者を威迫するとともに、警察を呼ばれるまで消費者の自宅から退去しなかった。

行政処分の内容

業務停止命令(12か月) 期間:令和5年1月27日から令和6年1月26日まで 内容:訪問販売に関する役務提供契約についての勧誘、申込み、契約締結を停止するよう命じられた。 指示 調査分析を行い、違反行為の発生原因を検証し、1か月以内に検証結果を報告すること。 違反行為の再発防止策やコンプライアンス体制を構築し、業務再開の1か月前までに報告すること。 業務禁止命令(12か月) 期間:令和5年1月27日から令和6年1月26日まで 内容:代表取締役や役員に対し、訪問販売に関する業務のうち、命令された業務を新たに開始することの禁止を命じられた。 これらの処分により、該当事業者は一定期間、訪問販売業務の一部または全てを停止し、再発防止策やコンプライアンス体制の構築に取り組む必要があります。

これら行政処分を受ける業者は氷山の一角と言っても良いでしょう。行政だけでなく、警察機関でも注意換気を行っており、お住まい地域周辺で被害が出ていないか確認するのも良いでしょう。 埼玉県警 屋根修理業者とのトラブルが増加! 神奈川県警 悪質な屋根修理業者に要注意 千葉県警 悪質商法の種類

屋根修理詐欺手口と対策方法まとめ

悪質業者の詐欺手口と対策

偽装点検・訪問販売 手口:偽装点検や訪問販売を装って、家屋の屋根や外壁の状態を見せかけてリフォーム契約を勧誘します。実際には必要のない修理や高額な料金を請求することがあります。 対策 未知の業者からの訪問には警戒し、断りの意思を明確に示しましょう。信頼できる業者に依頼する前に、複数の見積もりを比較し、口コミや評判を調べることが重要です。 急な修理の勧誘 手口:突然の電話や訪問で「屋根が傷んでいる」「すぐに修理しないと危険」といった緊急性を装って、高額な修理契約を迫ります。 対策:突然の勧誘には冷静に対応し、直ちに契約せずに他の業者に相談するよう心がけましょう。自身で屋根や外壁の状態を確認し、必要なら信頼できる専門家に見てもらうことも重要です。 偽造品使用 手口:安価な素材や偽造品を使用して高額な料金を請求します。また、工事内容や素材の品質を偽装することもあります。 対策:契約前に使用する素材や工事内容を確認し、品質や価格を比較します。施工前に契約書を十分に確認し、書面に記載されていない内容がないか注意深く見てください。 クーリングオフの妨害 手口:契約後にクーリングオフを行おうとする消費者に対し、威圧的な言動や妨害を行い、契約解除を阻止します。 対策:クーリングオフの権利を知り、契約後に必要な手続きを適切に行いましょう。威圧的な行動や不当な要求があった場合は、消費生活センターや行政機関に相談しましょう。 これらの手口に対する警戒心と、信頼できる業者選びが重要です。また、消費者として自身の権利を理解し、不審な業者には断固とした対応を取ることが大切です。

万が一のトラブル発生時の対応ポイント

冷静に対応しましょう。急かされてもパニックに陥らず、契約をキャンセルすることを検討し、消費者センターや警察に相談しましょう。必要なら専門家のアドバイスも受けましょう。

消費者センターの連絡先

・消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。 ・相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。 ・土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く) ・IP電話など、一部の電話からはつながりません。 ・通話料金はご利用の電話会社のサービスによって異なります。窓口へおつなぎする前には、「○○秒ごとに、およそ○○円」というアナウンスが流れます。携帯電話会社の通話料定額サービス等でも、別途ナビダイヤル通話料が発生します。 情報引用元:https://www.kokusen.go.jp/map/

雨漏り・屋根修理失敗しない為に抑えておきたいポイント

過去の記事では自宅の雨漏り、屋根の修理、外壁の塗装などリフォームを検討しているが、どの様に進めていけば良いか悩んでいる方向けに、独自の目線で業者の選び方、少しでも費用を抑える為の補助金・ローン・保険の活用方法まで雨漏り・屋根修理 失敗しない為に抑えておきたいポイントをわかりやすく解説しています。 記事を最後まで読んでおくことで、業者選びや費用面など失敗しない屋根のリフォームに向けた基本知識を身に着けておくことが出来ます。

更新日

2024.01.21

公開日

2024.02.10

本記事では自宅の雨漏り、屋根の修理、外壁の塗装などリフォームを検討しているが、どの様に進めていけば良いか悩んでいる方向けに、独自の目線で業者の選び方、少しでも費用を抑える為の補助金・ローン・保険の活用方法まで雨漏り・屋根修理 失敗しない為に抑えておきたいポイントをわかりやすく解説しています。 記事を最後まで読んでおくことで、業者選びや費用面など失敗しない屋根のリフォームに向けた基本知識を身に着け…